何故なの??川崎市で市長選・候補者は6人なのに、地元紙「神奈川新聞」では 1人だけが存在していない扱い に切り込んでみた

🗳️ 川崎市長選と「見えない検閲」──報じられない候補が映す“静かな街の空気”

今、川崎市で市長選が行われています。候補者は6人。──なのに、地元紙「神奈川新聞」では 1人だけが存在していない扱い になっているんです。

ちょっと気になりますよね。なぜそんなことが起きているのか。今回はその不思議な現象をきっかけに、川崎市長選の背景を少し掘り下げてみました。

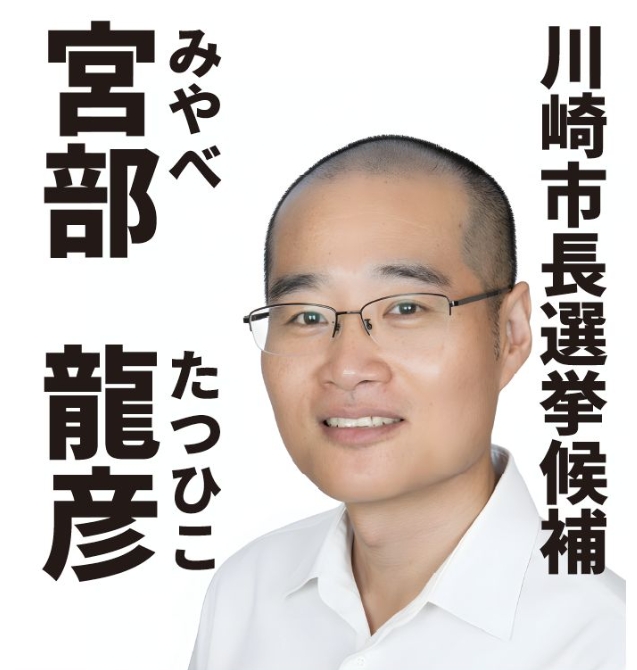

🏙️ 「異なる扱い」とされた候補

名前は、宮部龍彦(みやべ たつひこ)氏。 神奈川新聞には、こんな一文が掲載されています。

「◆おことわり 川崎市長選に立候補している宮部龍彦氏については、

経歴や出馬に当たっての主張に著しい差別的言動があり、

差別が拡散するおそれがあるため、異なる扱いとしております。」

“異なる扱い”とはつまり──

写真も政策も掲載せず、他の候補者と同列には扱わない、という意味です。

なぜこのような判断になったのか。そこには、川崎市という街が抱える 独特な構造 と、地元メディアである神奈川新聞の 立ち位置 が関係しています。

📰 神奈川新聞の立場:条例推進の旗振り役

神奈川新聞は、川崎市が2020年に制定した ヘイトスピーチ規制条例 を、当初から積極的に支持・推進してきたメディアです。

条例の制定過程を好意的に報じ、

「川崎が全国のモデルになる」と特集を繰り返し掲載。

反対派や慎重論を唱える人々には「差別を容認する側」といった厳しい論調で対応してきました。

特に社会部の石橋学記者は“反ヘイト報道の象徴的存在”として知られ、

市民団体や行政と連携して、啓発イベントの取材・発信を行ってきました。

つまり神奈川新聞は「行政を監視する立場」ではなく、

「行政と理念を共有する立場」として条例推進を後押ししてきたのです。

⚖️ 川崎市と「人権条例」の仕組み

この条例は全国で初めて 刑事罰を伴う もので、発言内容によっては罰金50万円以下の罰則が科されます。

理念は「人権を守る」こと。

しかし、その判断をするのは行政。つまり、発言の“線引き”を市が決める という仕組みです。

💬 「人権を守る」とは、誰のための言葉?

この条例の中心には、在日コリアンを中心とした 外国籍市民の人権保護 があります。

桜本地区の“ヘイトデモ”をきっかけに生まれた背景があり、外国人支援・通訳・生活保護など、多くの行政支援が行われています。

一方で、市民のあいだでは

「外国人に優しすぎる行政では?」という声も増えています。

法の上では平等でも、実際には “守られる側”と“守られない側” が生まれているという指摘もあります。

🔍 「誰が差別していたのか?」──報道のズレ

条例の発端となった桜本地区でのデモ。報道では「在日コリアンへの排外的デモ」とされましたが、実際には 特定の不正や行為への批判 が中心でした。

しかし、「朝鮮人を叩き出せ」という過激な一文だけが切り抜かれ、

“民族全体への攻撃”という形で報じられてしまいました。

意図と文脈が切り離された結果、それが条例の正当化につながったのです。

🧠 “日本人ファースト=差別”という空気

近年では「日本人を優先すべき」という意見までもが「排外主義」とされる風潮があります。

川崎市はその象徴的な例であり、理念が行き過ぎた結果、

「日本人を優先するな」という空気 が広がっています。

💭 「見えない検閲」と“語れなくなった街”

条例ができて以降、市民や議員の発言は慎重になりました。

SNSでは「それは差別だ」と通報されることもあり、

講演会では事前に“発言チェック”が行われるケースもあります。

「反差別」を掲げる看板が増える一方で、外国人犯罪や不正受給を指摘すると差別扱い。

結果として、「差別のない街」ではなく、

「意見を言いにくい街」 になっているのが現実です。

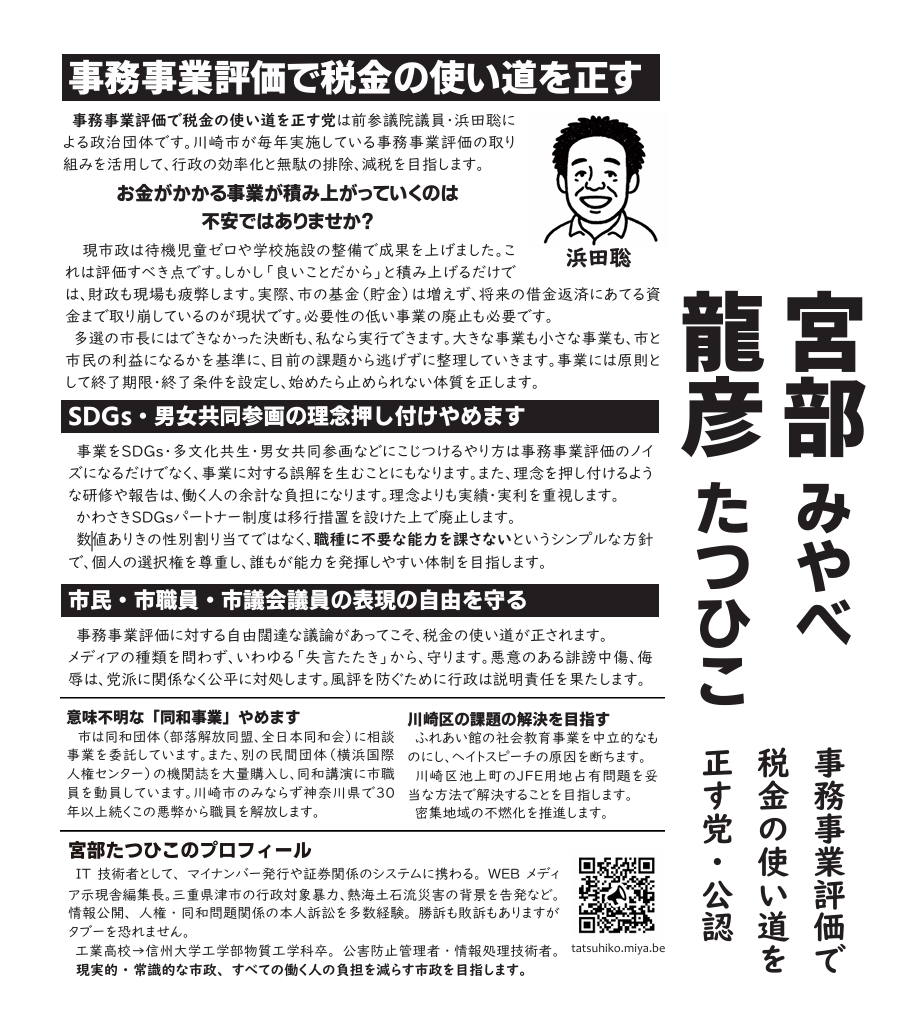

🕊️ 宮部龍彦という“報じられない候補”

宮部氏は「理念より実務を」「誰もが自由に意見を言える社会を」と訴えています。

しかしその姿勢は、理念を重んじる現在の川崎市政や神奈川新聞のスタンスとは対立。

結果的に、“異なる扱い”という形で報道から外れることになりました。

🔚 「正義」と「自由」のバランスをもう一度

人権を守ることは大切です。

けれど、誰かを守るあまりに異論を封じてしまうと、

社会そのものが息苦しくなってしまいます。

自由とは、「正しいことを言う権利」ではなく、

「間違っても話せる空気」 です。

川崎の“静かな沈黙”は、言葉の自由が失われつつあるサインなのかもしれません。

🕊️ 「差別をなくす街」が、「言えない街」になっていないか。

今こそ、立ち止まって考える時期に来ているのではないでしょうか。